特撮怪獣モノやロボット・アニメに親しんだ者が『パシフィック・リム』を観ていると、ついつい「そうそう、そういうこと」「さすが、わかっていらっしゃる」とうなずいてしまう。まさしく「あたりまえのことをあたりまえにやっている」。それがこの映画の勝因だ。

では、この映画が「わかっていること」とは何か? レビューする自分自身が「わかっているか」という点に不安は残るが、『パシフィック・リム』の制作陣が“わかっていらっしゃる”ことを分析してみよう。

もくじ

【わかってる!】何も足さず何も引かない

特撮怪獣モノやロボット・アニメの決まりごと、キモをきっちり抑えているからこそ、この作品は面白い。余計な要素を加えず、間引かない。これがすべてを決定づけている。

とはいえ、その「勘どころ」がどこにあるかを指摘するのは、じつは難しい作業だ。極論すれば、それがわかれば誰でも傑作を作れるということだから。もちろん、ギレルモ・デル・トロ監督はそこを心得ているわけだが、鑑賞者のひとりとして、なんとか思いつくまま挙げてみよう。

マシンの発進プロセスの描写が細かい

ロボットが秘密基地から発進。その過程を微に入り細に入りに描く。ロボットはどんな性能か? どんな人たちが関わっているのか? 人類はどの程度の科学力を持っているのか? 観客としてはそういったことに興味があるから、それに答えてくれるシーンは楽しいわけだ。

「とっとと出撃しろよ」なんてまったく思わない。じっくりとプロセスを描いていただいている間に、観ている方もそれにしたがって緊張感・期待感が高まってくるのだ。

マシンの“中の人”を描いている

『パシフィック・リム』に登場する巨大ロボットは、遠隔操作ではなく、生身の人間が搭乗する。ロボットが怪獣に攻撃を喰らえば、中の人もある種のダメージを受ける。これが、うまく効いている。

ロボットが殴るときは、操縦者も殴る。ロボットが腕を動かす描写だけでは、観ているほうは「ああ、パンチしてるんだな」と理屈で理解するだけだが、人間が歯を食いしばって腕を振り回している場面が描かれれば、観ているほうもカラダに力が入る。つまり、感情移入させていただけるわけだ。

怪獣のおそろしさを的確に表現している

日本人ならではの特性――といってよいと思うが、台風や竜巻、大地震といった災害をリアルに体験しているせいか、「ワケのわからない相手が問答無用で襲ってくる」という部分に恐怖を感じる。『パシフィック・リム』の「怪獣(KAIJU)」はそれらを体現したものと見ることができる。このあたりは、よく言われることではある。

ハリウッド映画に出てくるモンスターの多くは理屈めいた存在だ。「いつ、どこで、どうやって生まれたか」という説明が劇中になされることが多い。だから、「倒す方法」も簡単に判明できたりする。

本作のKAIJUは、モンスターではなく、まさしく「怪獣」だ。この意味は大きい。

抜群の性能を誇っているらしいロボットに戦っていただいても、その勇姿に心踊りつつも、どこかで不安も残る。この相反する気持ちが心地いいわけだ。

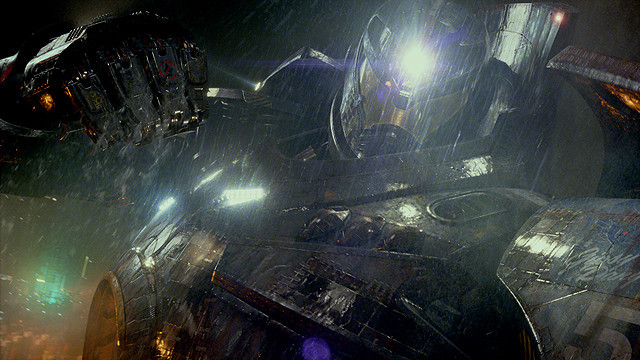

CGのシーンにもしっかり重量感がある

日本で作られる特撮怪獣モノは、「怪獣」は着ぐるみでビルはミニチュアだ。それでも、ほんとうに「怪獣」が存在しているように思えるのは、作り物とはいえ、被写体はまちがいなく存在するから。頭の中で補完されて、あたかも本物が暴れ、戦っているように見える。

ところが、CGだとこの「補完」が働かないせいか、どうしても軽くなる。ほんとうに重量のないものならいいのだが(『テッド』のクマとか)、『パシフィック・リム』で表現しようとしているのは、巨大な金属の塊だ。

だから、従来の手法なら伝えられなかったはずだ、CGで描かれたロボットの重量感を。

でも、本作のロボットが持つ重厚感はとてつもない。これこそがもっとも必要な要素であることは明白だ。

それにしても、不思議だ。なぜ、CGでそんな表現ができるのか。

「夜のシーンを多くする」「音響で補う」といった工夫や、上で述べた「ロボットとその搭乗者の動きを連動させる」などいった措置でそれを実現しているのだと思うが、これはなかなか興味深い問題である。

【日本語吹き替え】「ロケットパーンチ!」が嬉しそう

豪華声優陣──日本語吹き替え版の枕詞のように使われる言葉だ。だから、もはやそのありがたみが薄れてきてしまった観がある。「全米No.1」「美人女優」などと同じだ。ほんとうに「豪華」だとしても、心に響かない。「はいはい、わかりましたよ」と軽くスルーだ。

しかし──。

『パシフィック・リム』のキャストは、ホントウニゴウカダッタノダ。

- ローリー・ベケット(イェーガー・パイロット) → 杉田智和

- 森マコ(イェーガー・研究者) → 林原めぐみ

- スタッカー・ペントコスト(司令官) → 玄田哲章

- ニュートン・ガイズラー(生物学者) → 古谷徹

- ハーマン・ゴットリーブ(数理学者) → 三ツ矢雄二

- テンドー・チョイ(管制官) → 千葉繁

- ハーク・ハンセン(イェーガー・パイロット) → 池田秀一

- チャック・ハンセン(イェーガー・パイロット) → 浪川大輔

- ハンニバル・チャウ(闇商人) → ケンドーコバヤシ

- ヤンシー・ベケット(イェーガー・パイロット) → 土田大

声優マニアでなくても、そして事前の情報がなくても、一声聞けば誰だかわかるほど、特Aランクのキャスティングが行われている。

唯一の例外は、ケンドーコバヤシ氏ぐらい。作品を観ている最中に「よく聞く声だけど、誰だっけ」と、頭の中にある声優リストから照合したが、クレジットを観るまでわからなかった。まさに『テッド』の有吉弘行氏と同様、吹き替え派をうならせる演技力。

「ロケットパーンチ!」と叫ぶ杉田氏のじつに嬉しそうなこと。全然ロケットパーンチじゃないのに、嬉々とした演技に、観ているこちらのほうも楽しくなる。まさにWin-Winの関係。

日本語吹き替え版の理想形であるがゆえに、かえって「豪華声優陣」という表現を使わないほうがいいくらいだ。

【次回作への要望】怪獣をより恐ろしく

観ている間は「考えるな、感じろ(Don’t Think. Feel!)」の境地だから気にならないが、レビューを書くために「感じるな、考えろ」となると、不満な点が出てこないわけではない。

ひとつは、ほとんどの場面をCGで作っているためか、夜のシーンが多すぎること。昼間の襲来がないわけではないが、全編を通して暗いのは気になった。

また、怪獣のデザインがどれも似通っている点。劇中に語られる設定から考えると、必ずしも不自然ではないのだが、たとえばカラーバリエーションだけでも、もっと展開していればよかった。ついでに言えば、最後の方に強敵が出てくるけど、「カテゴリー5」とセリフで脅威を表わしているだけで、いまいちどれほど恐ろしいモノなのかが実感しにくい。これも次回作では改善を期待したい。

逆に考えれば、本作以上の傑作を作る余地があるということでもあるから、期待感は高まるわけだ。

現在、続編は未見です。鑑賞次第、レビューできればと思います。

下の予告編では司令官を大塚明夫さんがやっているように聴こえますが、本編では玄田哲章さんです。

©2013 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND LEGENDARY PICTURES FUNDING, LCC

コメント