最近、よく考えていない。そのせいで人生に行き詰まっている気がする。生きるとはどういうことか? 死とはなにか? 幸福とは? 考えるべきことは多い。

だが、どうやって考えたらよいのだろう? そもそも〈考える〉とはなにかを 私たちは知らないのではないか。学校で習った覚えはない。そんなことはだれも教えてくれない。どうすれば? いったいどうすればいい?

なにもしないうちから、袋小路に入りこんでしまった。こんなとき、私たちがとるべき行動は?他人の力を借りること。先人の知恵を拝借することだ。この場合、ふさわしい「先人」とはだれか。それは“哲学者”ではないか。

頭にひとりの名前が浮かんだ。

「池田晶子」

これまでも池田先生の著作からはさまざまな〈知〉をいただいてきた。この迷える子羊の道標となってくれるはず。今回も、一冊の本を手にとってみる。

『あたりまえなことばかり』

この本を片手に〈考える〉ための旅へと出かけてみよう。

『あたりまえなことばかり』

著者●池田晶子

出版社●トランスビュー

もくじ

〈考える〉ことによって人生の袋小路から抜け出せる

そもそも〈考える〉とはどういうことか? 〈考える〉とどんな良いことがあるのか。そのあたりをはっきりさせなければ前には進めない。

考えているから「悩む」のではなく考えていないから「悩む」

「これからどう生きればいいのか」「自分は社会に必要な人間なのか」。人生について考えれば考えるほど苦しくなる。あなたには、そんな経験はないだろうか。

ついつい考えすぎてしまう性格が自分自身を追いこんでいる。もっと気楽に構えていれば、こんな苦しみを味わうことはないのに。ほかの人を見てみろ。楽しいことをやって幸せそうに過ごしているではないか。自分もそうすればいい。考えなければいい。考えなければ……。

考えないために、ご馳走を食べたりお酒を飲んだりして気を紛らわす。それもひとつの手かもしれない。もっと健全にスポーツやアウトドアでストレスを解消する方法もあるだろう。そうすることで悩まなくなるのなら、正しい選択に思える。現にそうしている人もいるはずだ。

だが、それで事態は好転するだろうか。そんな疑問も拭いきれない。いま自分が不遇をかこっているのは、現実逃避をしてきたからではないのか。

考えてもダメ。考えなくてもダメ。では、どうすればいい?

私たちは根本の部分で勘違いをしているのではないか。「考える」=「悩む」という等式が成り立つと思いこみ、「考えない」=「悩まない」の等式を導き出している。そもそもこれがまちがいではないのか。池田先生はこう語っている。

悩むより先に考えなければならないことがあるわけです。〈悩むより先に考えよう〉と私はよく言うんですけど、正確に考えたら悩むことなんてできなくなるわけですね。つまり問いとしてナンセンスということに気がつくと、人生論的な悩みはありえない。正確に考えてゆくことによって、人生の光景がガラッと変わります。

つまり、考えているから「悩む」のではなく、考えていないから「悩む」。悩むのは考えていない証拠で、考えれば悩まなくなるのだ。

もう少し実用的な言い方をすると、きちんと考えていると悩まなくなります。考えることが自分から始まって宇宙にまで広がると、その開放感とか自由感というのはすごいものです。

〈考える〉ことは自分自身だけでなく社会も変える

人生の悩みは〈考える〉ことで解消する。そこまではいいとしよう。だが、それこそ体のいい現実逃避であって、物事はなにも解決していないのではないか。そんな疑問もある。なぜなら、自分の環境は変わっていないからだ。自分の苦悩の原因がまわりの状況、たとえば社会システムにあったとしても、そこに働きかけなければ、問題はそのまま放置されてしまう。

だとすれば、〈考える〉ことに意味はあるのか。池田先生はこう回答する。

考えて何の得になるかということをあえて言うなら、そういう人が増えれば必ず社会は変わります。自覚的に生きる人が増えるわけですから、今は自分の日常がすべてだと思い込んであれこれ悩んだり喧嘩したりしているのが、そういうことがどういうことかということを見る目を持つなら、人は必ず変わるし、そういう人が増えれば、社会も世界も時代も変わります。それは大きな効用だと思います。

池田先生のこのコトバを敷延してみよう。

〈悩む〉とは人生で足踏みをしている状態で、〈考える〉とは前に進むことなのだと思う。悩んでいるばかりでは、その悩みの根本に至らない。考えれば根本を探りあてることができる。根本的な原因がわかれば解決策を講じられる。その解決策は、自分の行動や習慣をあらためることかもしれない。環境を変えることが近道の場合もあるだろう。あるいは、社会に働きかけることがもっとも有効な場合もあるはずだ。

〈考える〉ことがなんらかの行動につながれば、自分自身だけでなく社会も変える。ひいては、それまでの悩みが解消する。逆にいえば、なんの行動にもつながらない〈考える〉という行為こそが無意味なのだ。

ただし、〈考える〉ことにそこまで実用性を求めるべきか。「役に立つかどうかだけで物事を判断してはならない」「哲学とはそういうものではない」と反発する人もいるかもしれない。

たしかに、〈考える〉にどんな実用性があるかを述べるのは、「実用性がある」に価値を置いている証だ。裏を返せば、実用性がなければ意味がないと見なしているわけだ。

だが、ここではあくまで人生の袋小路から抜け出すことを目的としたい。その目的を忘れて〈考える〉のは、それこそ“哲学ごっこ”とか“言葉遊び”のそしりを免れないのではないか。

とにかく、これからは迷ったり悩んだりしたら〈考える〉。〈考える〉ことは手段であり、その目的は幸福を得ることだ。ただし、ここで「幸福とはなにか」というテーマも生まれてくる。〈幸福〉について思いをめぐらせる必要もあるだろう。

いずれにせよ、〈考える〉ことなしに解決はありえないと肝に銘じたい。

〈死〉の真実を知れば人生を妨げるものから解放される

〈死〉とはなにか? きちんと答えられるだろうか。〈死〉はだれにも避けられないはずなのに、なにも知らない。その不可解さを探ってみよう。

私たちは他人の〈死〉しか認識できない

「死について考えろ」と言われて、「はい。1時間、考えてみました。死とはようするに○○です」などとすんなり答えられる人はどのくらいいるだろうか。1時間ではなく一晩考えたら? あるいは何十年と頭をひねりつづければ、いずれなんらかの結論は出せるのだろうか?

〈死〉そのものは、意外に身近だといえる。家族や友人、近しい人を亡くす場合もあるだろうし、テレビや新聞では毎日のようにだれかの〈死〉を伝えている。だから、〈死〉のことがなにもわからない、ということはないはず。なにかしら〈死〉について考えを持っているはずだ。

……ほんとうか? 〈死〉について、なにかしら知っている。それは錯覚ではないのか。そんな絶望感というか諦観めいたものがある。

池田先生のコトバを引こう。

死ぬのは常に他人であるという事実についても考えてみたい。他人の死は自分の死ではない。そこにも自分の死という現実の死は、存在していないわけである。人は、他人が現実に死ぬのを見て、死を観念として対象化し、それを自分に類推して、自分にも現実の死が存在すると、思い込んでいるにすぎないのである。

〈死〉に日常的に接していたとしても、どこまでいってもそれは他人の〈死〉である。まずは、そう認識することから始めなければならない。

さらに、日常的に触れていると思っているところの「他人の〈死〉」でさえも、私たちが認識しているとおりなのかは、すこぶる心もとないのだ。

これは別のところでも繰り返しているので、簡単に述べるけれども、またじじつ簡単なのだけれども、「死体」と「死」とは同じものではないのである。死体は目に見えるけれども、死は目には見えない。目に見える死体のどこを探しても、どう腑分けしても、死なんてものは出てこない。そんなものは見つかりっこないのである。

家族が死んだら葬式を出したりはするけれども、乱暴にいえば、それは「死体」をどうするかであって、〈死〉そのものを扱っているわけではない。あまつさえ、遺品を処分したり、財産を分けたりするのは、より物質的であり、〈死〉そのものではない。つまり、他人の〈死〉にいくら近づいたとしても、そこにほんとうの〈死〉を見出すことはできないのだ。

こう考えると、自分の死だけではなくて、他者の死もまた「存在しない」。そもそも存在しない死に対して、「死」と名付けたことによって、死は存在することになったというのが真相なのである。

私たちは〈死〉を知らないのに知っていると思いこんでいる

〈死〉とはなにか? この最初の疑問に立ちかえるなら、わかったことがふたつある。ひとつ、〈死〉は存在しない。ふたつ、私たちは〈死〉を知らない。

「死とは何か」の一般的な答えとしては、無になること。そこで納得する。しかし、ここも非常に大事なところなんですけど、無というものは無いから無なわけです。無が在ったら無ではない。無は存在しない。存在しか存在しない。したがって、「死ぬということは無になることである」という言い方によって、そこで言われている無というものは無い、すなわち、死は無い、ということになります。にもかかわらず、なぜ無い死を在ると思って人は生きているのか。その視点を手に入れると、死が存在すると思って生きているこの世の光景が可笑しく見えてくる。無いものを在ると思ってるんですから。思い込みですね。世の中のすべてが錯覚の上で動いている。これはおもしろい。

〈死〉はないはずなのに、あると思っている。〈死〉について知らないはずなのに、知っているつもりになっている。これが私たちの〈死〉の真実なのではないか。

「だからどうした?」「そんな小難しいことを考えるのは暇人にでもまかせておけばいい」。そう思う人もいるだろう。〈死〉を考えることになんの意味があるのか。その答えはこうだ。

不可解を知るということは、われわれをさまざまな捉われから自由にする。観念、名辞、思い込み、そのようであると頑なに思い込んでいた事柄が、じつは必ずしもそれだけではないらしいと知ることの当惑は、やがてわれわれを、幸、不幸という雑駁な二分法から解放するだろう。

〈死〉を考えること、すなわち「〈死〉を知らない」を知ることは、自分をとらえていたなにかからみずからを解放する。「なにか」とは、〈死〉への恐怖・当惑・忌避。そんなものかもしれない。人生を妨げていたものが消えることは、私たちが心に抱く願望のひとつではあろう。

自分の心と世界を区別しなければ〈幸福〉を得られる

〈幸福〉とはなにか? それがわかったからといって幸せになれるわけではないが、〈幸福〉を考えることにはいくばくかの意義があるはずだ。

人生を〈幸福〉にするには心が〈幸福〉でなければならない

自分はなんのために生きているのか。現時点の中間報告のような暫定的結論は、「〈幸福〉になるため」といってよいだろう。〈考える〉べきなのは、〈幸福〉とはなにか、ということになる。だが、「〈考える〉べき」というからには、いま自分は「〈幸福)とはなにか」がなにか知らないことを前提としている。これは正しいのか?

子供は、生まれて育ち、教えられてゆく過程のどの時点で、それを忘れるのだろうか。自分は真実を知っているというあの内的な感覚である。おそらく、外界を摂取し、外界に適合しようとするほど、内界を忘れ、内界の感じ方を忘れる。決して両立しないことではないはずなのだが、両立のさせ方を教えられる人がいない。それが現状なのだろう。受験教育も学歴偏重も、その思想は栓じつめれば、人間の幸福は外界にあるという大人の思い込みだからである。

池田先生によれば、かつて子どもだったころ、私たちは真実を知っていた。「〈幸福〉とはなにか」をわかっていた。でも、いつの間にか忘れてしまっている。私たちはなにを知り、なにを忘れているのか。〈幸福〉における真実とはなにか。「人間の幸福は外界にある」のが「大人の思い込み」ならば、「人間の幸福は内界にある」のが真実、ということになる。

幸福でない心に、幸福な生活が、はたしてあり得るものだろうか。心とは、いわば分母の1のようなものである。そこにおいて、人生と生活の一切がそのようであるところの、それ自体は何ものでもない分母である。分母が不幸であれば、いかなる分子も不幸だろう。

〈幸福〉は外界にもあるかもしれないが、その前提は心が〈幸福〉であることだ。これは実感として納得できる人も多いのではないか。当ブログはとくにそうだ。さらに、「外界」を「世界」と言い換えれば、私たちはみずからの心を変えることで、世界を変えられることを知っている。池田先生のコトバを借りれば、世界という「分子」を、心という「分母」で割ってしまえば、、「分子」と「分母」は消える。世界と心を区別する必要はなくなるわけだ。

これからの人生は〈心と世界〉を充足させることが目的になる

〈幸福〉になるには、心のありようが大切であることはわかった。しかし、現実には「わかった」だけで〈幸福〉になれるわけではない。喜怒哀楽といった心は、ときとして私たち自身でさえも持てあます。心を変えることは、世界を変えること以上に難しいともいえる。

感情がそれ自体で神々である、あるいは魂は複数の人格から成るという世界観は、現代のわれわれの心的生活を、少なからず解放する。ある強い感情に圧倒されるとき、しかしこれは「私の」感情ではない、向こうからの訪れなのだと捉えることは、自己観察の距離を生む。そして逆に、見慣れない感情、厄介な感情をも迎え入れ、親しむ余裕すら生じるかもしれない。

自分の〈心〉と、自分のまわりにある〈世界〉を区別する必要はない。むしろ一体のものとしてとらえてしまう。その一方で、一体となった〈心と世界〉を見つめる“第三の自分”のような存在を想定する。そうすることで、マイナスの感情によってざわついた心に平穏を取りもどすことができる。池田先生はそう語っているわけだ。

人生というこれ自体で奇妙な出来事においては、どこまでが主観で、どこからが客観なのかを言うことは決してできない。心には外など存在しないのだ。したがって、ここにおいて初めて、すべてが心である、人生も世界も、すべてが「心の中の」出来事なのだと言うことができる。

おそらくは“人生の折り返し地点”に到達した私たちが、これからの人生でやるべきこと。それは、〈心と世界〉を変えていくことだと知った。仕事をしたり、家族と過ごしたり、娯楽を愉しんだりする営みは大事だが、それは〈心と世界〉の充足につながることが前提だ。

その歳まで、いったい何をしてきたのかと訝りたくなるような老人は多い。おそらく、何もしてこなかった。摂食、生殖、快楽の追求以外は何もしてこなかった。刺激に反応し、反応したら忘れるといった動物的生存の日々、そのような人々は、したがって老いることを拒む。動物的生存に生の価値がある限り、肉体の衰えとは価値の喪失以外ではないからである。老いた自分に価値が認められない。「老醜」とは正確には自虐的に使われるのだろう。

どのように〈心と世界〉の充足を図るか。これを今後の人生のテーマとしたい。

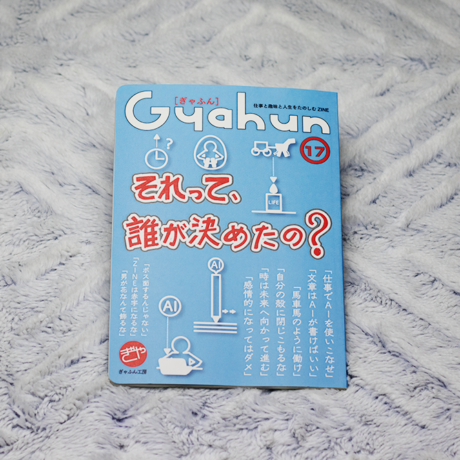

ぎゃふん工房がつくるZINE『Gyahun(ぎゃふん)』

この記事は、『ぎゃふん⑩ 考えろ』に掲載された内容を再構成したものです。

もし『Gyahun(ぎゃふん)』にご興味をお持ちになりましたら、ぜひオフィシャル・サイトをご覧ください。

コメント