〈恐怖心展〉に行ってきた(展覧会は終了しました)。展覧会の仕掛け人は、怪談作家の梨氏、株式会社闇の代表・頓花聖太郎氏、『このテープもってないですか?』や「TXQ FICTION」シリーズのテレビプロデューサー・大森時生氏。いまもっとも注目すべきホラーの作り手たちだ。ホラー作品のレビュアーとしては見逃せない1。

この奇妙な展覧会はホラー好きの目にどう映ったのか? 緊急レポートをお届けする。

なぜか途中で白々しい想いにとらわれてしまった

〈恐怖心展〉は、文字どおり「恐怖心」をモチーフにした展覧会だ。

会場にはたとえば「集合体に対する恐怖心」と題し、細かい水滴がぎっしりと付着したガラスを写した写真が掲示されていたり、「人形に対する恐怖心」として、首のないひな人形が大量に並べられていたりする。「歯科に対する恐怖心」として抜歯のあとに持ち帰った歯、「廃棄に対する恐怖心」としてゴミの山が置かれていたりもした。

「よくぞ、ここまで集めたな」と、「恐怖心」という抽象的な とらえどころのないテーマの展覧会をカタチにした点は素直に感心させられた。

混雑を避けようと台風の迫る平日の午後に足を運んだが、会場は大盛況。興業的にも成功をおさめているとおぼしい。ビジネスの観点からも大変興味深い内容だった。

ところが——。

事業者あるいは作品レビュアーの目線で見ると興味深いのだが、ひとりの来場者(消費者)としては、展示を見て回っているうちに、なぜか展覧会の世界に入り込めなくなっていく自分に気づいた。「だから何?」といった白々しい想いに心が支配されていってしまったのだ。

それはなぜなのか?

会場では違和感をおぼえながらも、その正体はわからずにいた。会場をあとにし、渋谷の街を歩きながら思いをめぐらせる。

ヒントになったのは、展覧会のイメージビジュアルなどに添えられた次の一文。

※展示物の一部はフィクションです

この一文によって、白々しさの正体が少し見えてきた気がした。つまり、展示物がフィクション(作り物/フェイク)だと思った途端、「虚仮おどし」「子どもだまし」という感想が浮かび、一気に興が殺がれてしまうのだ。

もちろん、会場を訪れる前にこの注意書きを見ている。だから、「嘘を嘘としてたのしもう」というつもりで展示と向き合ってもいる。

だが、「嘘っぽいな」と思うと、展示物のもつ“輝き”が色あせてしまって見えるのだ。

これは、会場で実際に展示物を目にするまでまったく予想していなかった。そして、このように感じる来場者がいることを、展覧会の主催者も想定していなかったのではなかろうか。

では、仮に「フィクションです」という事実をあえて告知しなかったとしたらどうだろう? つまり、すべてを“ホンモノ”として展示したとしたら?

あくまで想像するしかないのだが、それでもやはり同じ結果になる可能性が高い。

なぜこんなことになってしまったのか? ——いや、なぜわたしはそう感じてしまったのだろうか?

フィクション(作り物)をとことん追究すべきだった

この〈恐怖心展〉の展示物は、(全部か一部かは不明だが)精神科医によって監修もされているとのこと。しかしながら——だからこそというべきか、アカデミックなのか、それともエンターテインメントなのか、どっちつかずのコンセプトになってしまっている。そこにわたしが白々しさを感じてしまった理由があるように思う。

〈恐怖心展〉は「恐怖心」というものを医学的な見地から追究しているわけではない。当然だ。そういうコンセプトの展覧会ではない。もちろん、わたしもそれを期待していない。ほかの多くの来場者も同じだろう。

では、エンターテインメントとして優れているかといえば、じつはこれにも疑問符がつく。展示物をアート作品として見ると、(あえて悪くいえば)稚拙だ。高校の文化祭の展示や美術大生による卒業制作の域を出ていない。むしろ学生のほうがもっと気の利いたものをつくるかもしれない。ひとつひとつの展示物に着目すれば、わたしでも発想し制作することができそう——というのは言い過ぎだろうか。

もちろん、医学的な見地と同様に、アート性も追究していないことは理解している。そんなことをすれば、いかにも展示物がうさん臭くなり興ざめする。主催者はそう考えたのだろう。

では、どうすればよかったのか? ——どういう展示内容であれば、わたしは満足して会場から出られたのか?

前述の主張と矛盾することになるが、うさん臭くなるのを恐れず、思い切ってフィクションを前面に出してしまえばよかったのではないか。つまり、あえてアート作品(フェイク)としてのクォリティを高めて展示する。そのほうが「嘘を嘘としてたのしもう」という期待に応えることになるだろう。

ここでわたしは過去に訪れた展覧会を思い出す。それは〈SIREN展〉だ。

『SIREN』はPlayStation2のホラーゲームで、アイテムとして異形のミイラや怪しい古文書などが登場する。テレビゲームでありながら、アイテム(正確にはゲーム内で資料として閲覧する際に表示されるグラフィック)はCGで表現されるのではなく、“実物”を撮影した写真がゲームに取り込まれている。“実物”といってももちろん作り物なのだが、手で触れるモノとして実在している。それらを展示したのが〈SIREN展〉だ。当然ながら来場者は「異形のミイラ」を“ホンモノ”だとは思っておらず、「嘘を嘘としてたのしもう」という気持ちで展示物を鑑賞する。その来場者の想いに応えるように、展示物はアート作品としても優れていた2。

〈SIREN展〉をヒントにするなら、「恐怖心展」というコンセプトから期待するのは次のようなものだ。

「虫に対する恐怖心」として『フェノミナ』のウジ虫プール、「医療器具に対する恐怖心」として『ソウ2』の穴に詰まった大量の注射器、「自分が食べられる恐怖心」として『キング・コング』(2005)の巨大ワームなど。

想像しやすいように映画のタイトルを挙げたが、もちろん実在するホラー作品の舞台装置を紹介するのではなく、誰もが確実に「恐怖心」をおぼえる創作物を展示する。新進気鋭の造形家・現代アート作家の作品を並べてもいい。これはもしかしたら〈恐怖心展〉の企画段階で一度は検討されボツになった方向性かもしれない。しかし、〈恐怖心展〉の展示物がそのようなものであったとしたら、わたしは十分に満喫したであろう。

とはいうものの——。

今回は〈恐怖心展〉に対し批判的なニュアンスで取り上げてしまったが、主催者はホラーの新境地を開拓しようと奮闘している人たちだ。そのチャレンジ精神に水を差すことになってしまうのは本意ではない。また、数千円の入場料を支払う価値がない——とまではいえないだろう。

それに、展示に心が揺さぶられなかったことは、じつはたいした問題ではない。なぜなら、もっと重大な悩みにわたしは苛まれることになったからだ。

「社会からあぶれる恐怖心」が生まれてしまった

わたしは会場で白々しさを感じたが、ほかの人はそうでなかったとおぼしい。来場者のほとんどは若い女性で、若い男性の姿もちらほら見かけたが、わたしのような“昭和生まれのシケた中年男”を目にすることはなかった。

つまり、この〈恐怖心展〉は友人・知人・恋人とワイワイはしゃぎながら感想を言い合ったり、スマホで写真を撮って拡散したりしてたのしむのが“正解”なのだ。わたしのように単独で会場に乗り込みホラーをしっかり享受しようと小難しい理屈を頭に思い浮かべながら展示を眺める態度のほうが明らかに間違いだった。この展覧会がホラーのライト層を対象にしているのは、会場が渋谷にあることでも示されている。国立新美術館などで開催されていれば、また異なった趣になるはずだ。そこに思い至らなかったのはわたしの不覚。

結局なにが言いたいか?

「会場は大盛況」と書いたとおり、〈恐怖心展〉の主催者の狙いは大当たりだった。つまり、わたしは主催者の想定するお客さんではなかったことになる。

ここに「自分がお客さんではなくなる恐怖心」が生まれる——冗談みたいだが、じつは事態は深刻だ。この消費社会において「自分が消費者でなくなる」のは恐怖でしかない。自分が消費者でなくなるのは、生産者(事業者)としてお客さんの心をつかめなくなることを意味する。先に提案したように主催者がアート性を追究をしなかったのは、お客さんにウケなくなると判断したからかもしれない3。

「自分がお客さんではなくなる恐怖心」「生産者(事業者)としてお客さんの心をつかめなくなる恐怖心」は「社会からあぶれる恐怖心」と言い換えてもいい。

〈恐怖心展〉の会場を出て渋谷の道を歩いているとき、ふと「この街は自分のためにつくられたものではない」という想いにとらわれた。渋谷の街を闊歩しているのは若い人ばかりで、“昭和生まれのシケた中年男”の姿は見かけない。「自分はお呼びでない」という感覚に拍車がかかる4。

じつはこの感覚は、以前から漠然と抱いていたものだ。

今日、社会には「人はこうあるべき」のような“枠”があり、そこから逸脱するものの存在が許されなくなっている。トランプ大統領が政権を握るアメリカなどはその象徴といえるかもしれない。日本では先の参院選において“枠”からはみ出た者の排除を政策に掲げた政党が躍進したのも記憶に新しい。

「昭和生まれの中年男なんて、この社会ではマジョリティではないか。『あぶれる』などと考えるほうがおかしい」。そんな批判もあろう。また、〈恐怖心展〉の来場者のほとんどが若い人だったことは事実だとしても、“昭和生まれのシケた中年男”に対し敵意を向けられたとか邪険に扱われたわけでもない。それに、もちろん「トランプ大統領の失策を〈恐怖心展〉の展示に反映しろ」などと突飛な主張をしたいわけでもない。だから、わたしの抱いた“恐怖心”は、自意識過剰や被害妄想として片づけるべきものかもしれない。

とはいえ、“恐怖心”という文脈では自意識過剰や被害妄想でさえ、なおざりにできないのもまた事実だ。

どうすればいい? わたしが〈恐怖心展〉に抱いた感情に、どう落とし前をつける?

〈恐怖心展〉の案内文を見てみよう。

そこで展示される様々なものを通して、あなたの恐怖心に向き合うきっかけになれば幸いです。

主催者が想定するお客さんの“枠”から外れてしまったと思っていたが、わたしは「社会からあぶれる恐怖心」を自分の中に見出し向き合うことになった。ということは、じつはわたしもしっかりと主催者の思惑にはまっていたことになる。

わたしはまだ社会からあぶれていない……。

記事を公開したあと、問題の本質が少しだけ解明できた気がしたのでここにメモしておこう。すなわち、〈展示物〉とそのモチーフとなっている〈恐怖心〉とが乖離しているのが原因なのではないか。

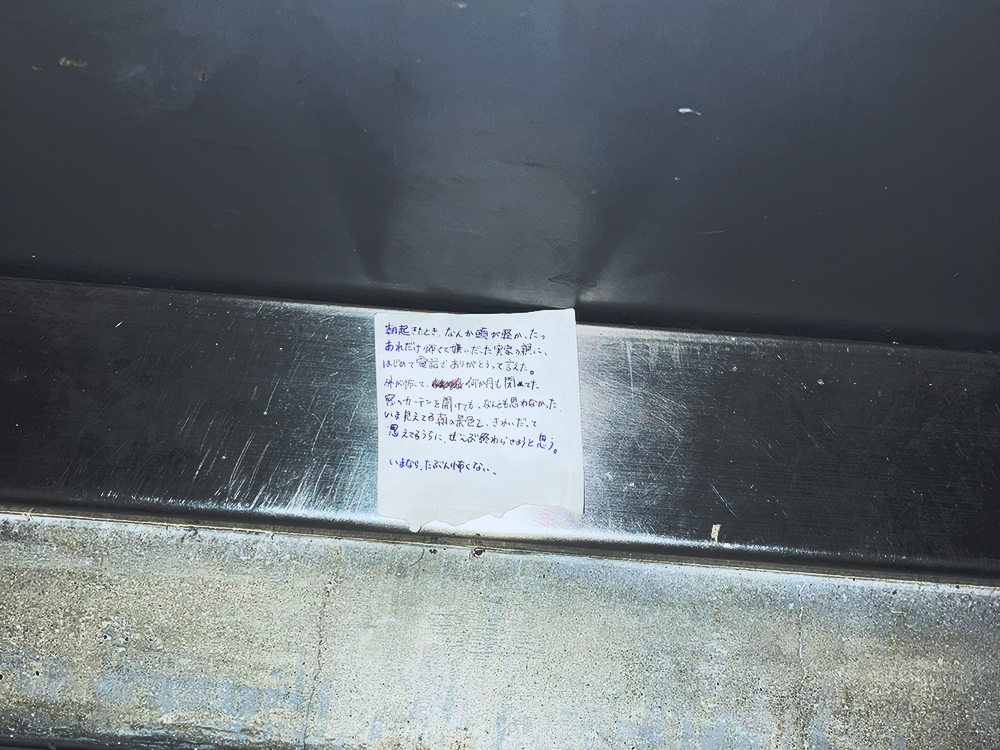

たとえば「電話に対する恐怖心」として電話機が展示されていた。一見すると筋が通っているように思える。ところが、電話機は「恐怖心」に添えられた“アイキャッチ”でしかない。当人は電話機そのものが怖いのではなく、電話機の向こう側にいる〈人間〉や、そのような状況に置かれた〈社会〉などを怖がっているはずだ。展示物と恐怖心との間に関係性がないのが問題なのだと思う。

「※画像はイメージです」という表現があるが、本展覧会の場合、「画像」が「展示物」になっていると考えるとわかりやすいかもしれない(実際に画像が掲示されているケースもある)。

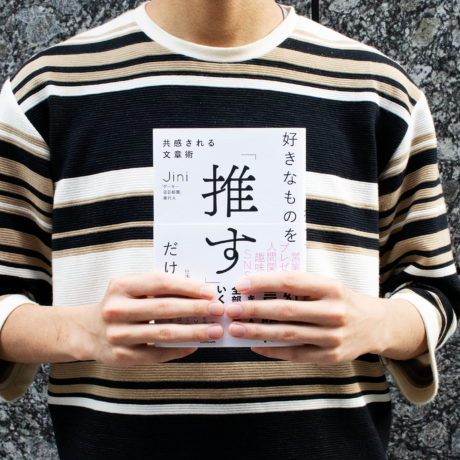

ウェブ記事などで“アイキャッチ画像”として本文と直接は関係のない画像がつけられていることがある。「職場でのメモの取り方」といった記事で手帳の画像が添えられていたりする。本展覧会の展示物もそんな添え物としてしか機能していないように思う。

とはいえ「展示物が“アイキャッチ”だとダメなの?」と問われても即答はできない。わたしは違和感を抱き消化不良を起こしたが、多くの人が満足したなら、とくに問題がないことになる。そもそも主催者の狙いどおりだったのかもしれない。

別の観点では、「展示物の説明として恐怖心があるのか」それとも「恐怖心の実例として展示物があるのか」が曖昧という点を指摘できるかもしれない。もしかすると主催者は両者の区別がついていない(あえて区別していない)可能性もある。

展示物と恐怖心、どちらが〈主〉でどちらが〈従〉なのか。展示物が〈主〉だとすると、上に書いたように「稚拙」の観は拭えない。〈従〉だとすると“アイキャッチ”問題が発生する。

個人的には、やはり前述のとおり、展示物が〈主〉だとしっかり定義したうえで、造形物としての創造性を高め、それを裏打ちするものとして恐怖心をもってくるのが正解だったように思う。

- 同じ主催者による〈行方不明展〉はあいにく見逃してしまった。 ↩︎

- 展示物はホラーゲームのアイテムであるため、18歳未満は入場禁止とされていた。また、会場は真っ暗で、入り口で渡される懐中電灯で足下や展示を照らしながら順路を進んでいく。この趣向もゲームの設定(プレイキャラクターは懐中電灯を片手に探索する)を反映したもので、ゲームのファンの心をくすぐった。ちなみに、〈SIREN展〉の会場も渋谷だった。 ↩︎

- エビデンスは出せないが、ウジ虫プールや巨大ワームを展示するようなコンセプトでも若者に受け入れられるのではないかと個人的には考えている。 ↩︎

- 昭和生まれの中年男の多くが仕事をしている時間帯である点には留意が必要だろう。 ↩︎

コメント