原作ゲームの『零』シリーズは、好きなホラーゲームのうちのひとつだ。その映画化と聞けば、たとえ面白くなさそうでも、観なければならない。そう。面白くなさそうでも……。

まさに本作には“これじゃない感”が漂う。なぜそう感じてしまうのか。そして、観る価値のない駄作なのか。そのあたりを考えていこう。

もくじ

原作ゲームの魅力とは?

そもそもゲーム版『零』シリーズは、どこが面白いのか。まずはこの点を分析してみよう。

廃村にかつて存在した恐るべき儀式

作品によって微妙に異なるが、ゲーム版の基本的な設定はこうだ。

舞台は、とある廃村。そこにはかつて恐るべき風習があった。女の手足を縄で縛り引きちぎる。双子の片方を生贄として奈落の底に突き落とす。巫女の生肌を剥ぐ──。筆舌に尽くしがたい残虐な儀式が執りおこなわれていた。そんな村の真実がゲームを進めていくうちに明らかになっていく。

本当なら目を背けたい。でも、知りたい。恐怖心と好奇心。プレイヤーの心の中で、拮抗する感情がわきあがる。そこがホラーゲームとしての『零』の魅力だ。

犠牲になった者たちの恨みと哀しみ

儀式によって犠牲になるのは、ひとりやふたりではない。おそらく村人すべてが、寿命を迎える前に命を落としている。だから、この世に未練を残す。人を憎み、あるいは哀れむ。そんな強い想いを抱いて死んでいる。

その結果、幽霊となって、今も廃村をさまよっている。

プレイヤーは幽霊に恐怖する。幽霊の姿に、生きていた人間の〈悪意〉を見出すからだ。しかし、そんな〈悪意〉とつねに対峙しつづけなければならない。その精神的な負担は尋常ではない。一方で、それをあえて求めたい。そんな欲求がわきあがってくるのもこのゲームの特徴だ。

非日常空間で感じる孤独

忌むべき歴史を持つ廃村に、主人公が迷いこむ。村は死の世界であり、生きている者に出会うことはない。

すがれるものが何もない孤独感。日常の空間から隔離された閉塞感。そして、亡霊どもに憑き殺されるかもしれない恐怖感。

プレイ中は、それらの感情が渾然一体となって、プレイヤーの心に渦巻く。ふだんの生活では抱くことのない感情。ゲームという虚構だからこそ、あえてそれを味わいたくなる。

カメラを構えて霊を撃退

プレイヤーは、恐怖にただ打ち震えているわけではない。霊は撃退できる。〈射影機〉と呼ばれるカメラによって。ファインダーに霊の姿を捉えシャッターを押せば、ダメージを与えられる。ただし、そのためには、しばらく(霊力が貯まるまで)霊と向き合わなければならない。

シューティングとしての爽快感と、ホラーとしての恐怖感を同時に味わえる。なかなか画期的なシステムだ。

ゲームの要素を一切排除。一切だ

以上が、ゲーム版『零』の魅力だ。『零』を『零』たらしめている要素といっていい。

ところが、『劇場版』は、これらのエッセンスを一切排除している。そう。一切だ。

検証してみる。

「儀式」は甘っちょろい

本作では「女の子だけがかかる呪い」と、それを引き起こす「おまじない」がモチーフとなる。この部分を「恐るべき儀式」と見るのは無理があろう。『零』の儀式は、そんな生易しいものではないのだ。

ただ「殺されました」ではすまない。人としての尊厳を踏みにじるような蛮行。それゆえ、〈死〉が安らぎにならない凶行。そういうものでなければ。

「恨みと悲しみ」が少ない

恨みや哀しみは、人の心の中にあるものだ。だから、ゲーム版と本作とで〈質〉をくらべることはできない。

では、〈量〉はどうか?

ゲーム版で、そんな感情を持つ者は村人全員。『劇場版』は1人。圧倒的な差がある。

ゲーム版は空間そのものが負の感情の塊になっている。主人公がその場に身を置くと、プレイヤーの心も蝕まれていく。そんな感覚を覚える。『劇場版』にはこれがない。

友達がいるから「孤独」ではない

『零』の舞台は閉鎖空間でなければならない。つまり、助けを呼びたくても呼べない状況だ。

『劇場版』は、全寮制の女子校が舞台であり、廃村ではない。主人公のまわりに大勢の生徒がいる。まったく「孤独」ではない。「クラスメートはたくさんいるけど、精神的には孤独」という話でもない。学校は山奥にあるようだが、街に下りていくことはできる。つまり、いつでも逃げ出せるし、警察に駆けこむことも可能なわけだ。

この設定がホラーとしての恐怖感を削いでいるのは明らかだ。

射影機が出てこない

『劇場版』に射影機は登場しない。この1点を理由に本作は『零』ではないと断言できる。

「心霊写真を撮る少年」は出てくる。しかし、射影機の本質は「心霊写真が撮れる」ではなく、「霊を撃退できる(除霊できる)」だ。上の画像のようなそれらしいカメラが出てきても、とうてい納得はできないわけだ(ちなみに、上の画像はただの古い写真館のカメラである)。

だからガールズ・ラブ&ホラーとして観る

ここまできれいさっぱり『零』らしさを消し去ってくれると「あっぱれ!」と言いたくなる。かえって清々しい気分になってくる。

それに、『劇場版』はあくまで小説の映画化であって、ゲームを原作としていない。そんな言い訳も成り立つ(まあ屁理屈だが)。なお、小説のほうは未読である。

もちろん、こんなの『零』じゃない! とバッサリ切り捨てることもできる。むしろそのほうが正しい態度かもしれない。制作者を悔い改めさせるためには。

その一方で、「本作をゲームの『零』とは無関係の作品だと思う」という“大人の知恵”を働かせる手もある。たまたまタイトルが似ているだけだ、と。すると、ひとつのガールズ・ラブ&ホラーが目の前に現れる。ゲームとはまったく関係のない作品と見なせる。

その観点から本作のレビューをやり直してみると──。

情感あふれる学校のたたずまい

CGで作られた映像ではなく、実在する学校のたたずまいは実写ならではの魅力だ(たとえセットであってもフィルムに写されれば本質は変わらない)。

全寮制の女子校も、われわれにとっては非日常的な空間で、胸が躍る舞台といえる。

美少女たちの競演

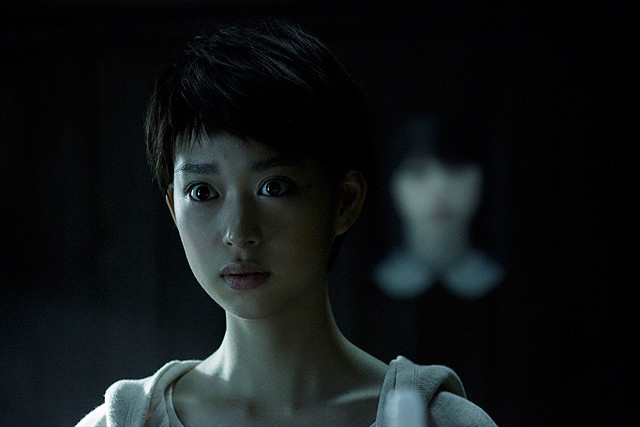

『劇場版』はゲーム版の要素が一切排除されていると書いた。「一切」というのは取り消そう。ゲーム版『零』は「美女が登場する」のも特徴で、本作はこの点だけは再現している。

とくに、物語の序盤で異様な雰囲気を漂わせる「マヤ」は魅力的だ。よくぞこんな女優を見つけてきたものだと感心する。

それでも詰めの甘さは残る

いったんゲーム版を忘れ、ガールズ・ラブ&ホラーとして観れば、腸が煮えくりかえるというほどでもない。

ただ、それでも、もっと別のカタチがあったのではないか。そんな気がするのもたしかだ。

欠点を分析しよう。

途中で視点がブレる

中盤まで主人公ひとりの視点で物語が進んでいたのに、途中で主役が交代し、もうひとりの主人公を中心に話が転がりだす。これにはいささか混乱した。

主人公が複数いる映画は珍しくはない。しかし、本作は明らかに途中まで“一人称”で語られているので、途中でそれが崩れるのは不自然だ。

いたずらに現実感が入り込む

本作は心霊現象(らしきもの)を扱う一方で、ミステリーの要素が加味されている。ゲーム版にはないものだが、これはなかなか面白い。

ただ、怪異を捜査する警察が登場するのがいただけない。そのほうがリアリティーはあるのだが、心霊ホラーとの相性はよくない。これによって、現実的な粗が目立ってしまうのだ。

捜査の手が入るような事件が起こったとしても、本作のような世界観では、あえて警察を登場させないほうがよかった。

こうすれば本当の『零』の映画だ

以上をふまえると、映画版『零』のあるべきカタチが見えてくる。

まず『零』らしさをおさらいしよう。

- 恐るべき儀式

- 犠牲者たちの悪意

- 閉鎖空間での孤独感

- 射影機

一方、本作の魅力はどこにあったか。

- ガールズ・ラブ&ホラー(+ミステリー)

- 全寮制の女子校

- 美少女

『零』らしさを盛り込みながら、本作の良さも活かす。試しにそんなストーリーを組み立ててみよう。

幻の『劇場版 零~ゼロ~』妄想ストーリー

──赤は悪魔の色、白は天使の色。

親友のマヤとミチは、ふたりの友達・リサのお墓参りにやってくる。リサは実家があるこの地で長期間入院したのち、息を引き取っていた。

ミチはマヤに密かに想いを寄せていた。マヤもまんざらではないはずと、ミチは考えていた。

お墓参りの帰り、ミチはこの地に伝わる風習の話をする。それは、想いを寄せる者同志の結びつきをさらに強くする儀式。それぞれが悪魔と天使に見立てた扮装をし、禁断の口づけを交わす。両者の区別はなくなり、永遠にひとつになれる。

ミチはその話題を口にすることでマヤの反応を見たかった。それで相手の本当の気持ちがわかると思ったから。

マヤは、ミチの話に興味を持った。それどころか、風習のことは前から知っているという。

マヤの提案で地元の古い資料館を訪れる。そこは、かつてこの地で行われていた“悪魔と天使の禁じられた儀式”を今に伝える建物だった。

何かに導かれるように館に足を踏み入れるふたり。建物の中を進むと、真紅と純白の衣装が飾られているのを見つける。そう。かつて儀式に使われたもの。

ふと気づくとマヤの姿が消えている。

「まさか……」

館に入ったときから、尋常でない気配をミチは感じ取っていた。無人のはずの館に自分たち以外の誰かがいる気配。

マヤの行方を探すうちに、年代物のカメラを見つける。古いカメラのはずなのに、さっきまで誰が使っていたような感じがする。

誰かに操られるようにカメラを手に取り、ファインダーを覗く。驚くべき光景が見えた。

たくさんの制服姿の少女たち。部屋に並べられた机で勉強に励んでいる。この資料館は、かつて全寮制の女子校だった。そしてこのカメラは、過去を写し出すものだったのだ。

カメラを覗きながらあちこち歩きまわるうちに、少女たちがあの赤と白の衣装に身を包み、儀式を執り行おうとする光景を目撃する。ふたりの唇が合わさる瞬間──。

「なにしてるの」

行方をくらませていたマヤに肩を叩かれる。

カメラについて説明するミチ。マヤも興味深げにその奇妙な機械をいじるが、突然、手にしていたカメラをミチに突っ返す。そして、ミチに言う。

「あたしたちもやってみる? あの儀式」

「え!?」

マヤは、儀式の衣装を展示台からむりやり下ろそうとする。

「やめて」

その言葉を口にしたのはミチではない。マヤでもない。ふたり以外の誰か。

ミチはカメラのファインダーを覗く。そこには、死んだはずのリサの姿。話しかけたのはリサの霊だった。

このカメラは、過去を写し出すのではない。今、目の前にいる霊の姿をとらえるのだ。

少女たちの霊があの儀式を続けている。赤と白、悪魔と天使の口づけ。儀式のクライマックスはそのあとにあった。

悪魔が天使の唇を噛み千切る。天使の口から大量の血が滴り落ち、白い衣装を赤く染める──。

天使は悪魔になり、ふたりは永遠にひとつになれる。

マヤは儀式を行なった。かつてリサといっしょに。リサは悪魔になった。この世のモノではなくなった。

なぜマヤはリサと儀式を? マヤが好きだったのはリサだったから。リサと永遠に結ばれたかった。悪魔に変えるものとは知らなかった。

ミチとも儀式をしようとしたのはなぜ? マヤはミチが邪魔だったから。リサが好きだったのはミチだった。

マヤは儀式の本当の意味を身を持って体験した。だから、今度はミチを亡き者にしようとしたのだ。

かつて禁断の儀式を行ない、あの世に行くことができない少女たち。彼女たちの霊がふたりに襲いかかる。

ミチは無我夢中でカメラのシャッターボタンを押す。なぜか苦しむ少女たち。このカメラで霊を撃退できるかもしれない。

ふたりはなんとか霊から逃れる。

ミチはカメラでマヤの姿を捉える。マヤはリサの姿になっている。カメラを下ろすとマヤのまま。ふたたびカメラを構えると、やはり目の前にいるのはリサ。リサがマヤに取り憑いたのか?

マヤはミチに迫る。ふたりの唇が近づいていく。ミチにとって、それは夢にまで見たこと。ずっと願っていたこと。でも、目の前にいるのは誰? マヤ? それともリサ?

唇が重なったそのあとは──。

射影機さえ出せば『零』に見える

以上、思いつきを並べただけなので、まったくこなれていないが、先に述べた「『零』らしさ」と本作の魅力をふまえたものにはなっているはず。

難点は、「天使と悪魔」がモチーフになっていること。『零』といえば、和風ホラーのイメージがあるので似つかわしくない感じもする。ただ、ゲーム版にも洋風の建物を彷徨う作品はあるので、間違っているわけではない。ここでは、物語の舞台である「女子校」(キリスト教系)の雰囲気に合う設定にした(「悪魔と天使」ではなく、「鬼と巫女」などにしてもいいかもしれない──いや、あきらかにそっちのほうがいい)。

重要なのは、なにがなんでも射影機を登場させること。それさえ守れば、とりあえずは『零』に見える。

心霊写真は、日本製ホラーではおなじみの要素だ。しかし、写真を撮ると霊を撃退できる。このアイディアは、ほかの映画でも観たことがないので、なかなか目新しい映像になるのではないだろうか。

本作『劇場版 零~ゼロ~』も、射影機さえ登場していれば、もう少し評価されたはず。つくづく惜しいと言わざるを得ない。もし、次回作が制作されるなら、そこだけは死守してもらいたいものだ。

©2014「劇場版 零 ゼロ」製作委員会

中々良いストーリーを考えますね。本作の映画よりは楽しめそうな内容なだけに続きが気になります。

ありがとうございます。

このネタで小説でも書きましょうかね。設定を少し変えないとパクリになっちゃいますけど。